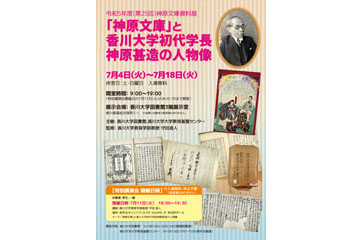

令和5年度(第25回)神原文庫展『「神原文庫」と香川大学初代学長神原甚造の人物像』

過去に開催された令和5年度(第25回)神原文庫資料展の展示資料を一部ピックアップし、紹介します。

※第1部、第2部、第3部、第5部の一部資料はデジタル化が完了していないため非公開としています。

《展示にあたって》資料展ちらしより

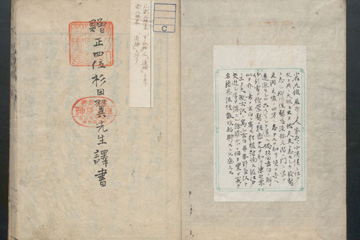

「神原文庫」とは、香川大学初代学長神原甚造氏による収集コレクションである。

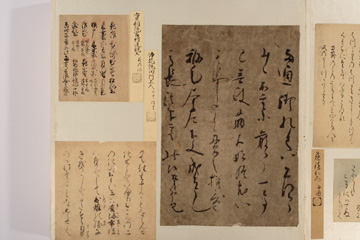

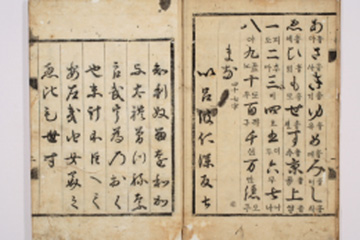

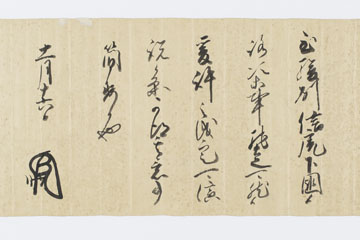

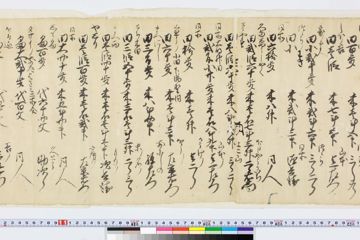

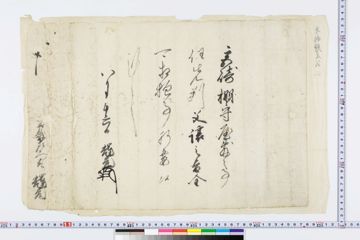

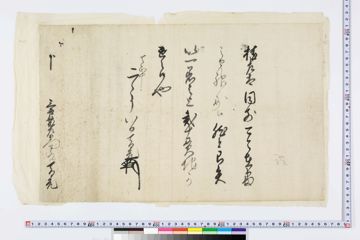

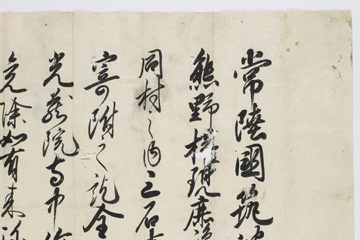

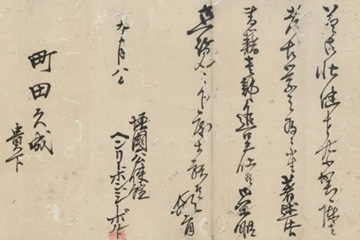

史資料約1万2千点、所蔵本約1万6千冊を超える大コレクションである。コレクション成立には、明治・大正・昭和初期に日本の多くの文化財が市中に流出し、古書肆界が極めて活況であった社会状況も大きく関係している。

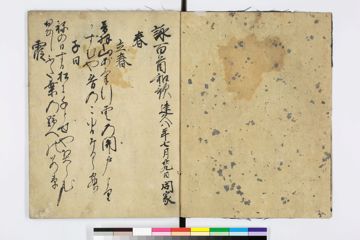

一方、神原甚造氏は、自身でも『明星』に短歌の作品を断続的に掲載していた。また、文学関係資料や郷土香川県をはじめとした史料(歴史資料)の収集にはとくに力を入れていた。「神原文庫」の収蔵品の内容は多様であるが、とくにそうした人文学関係の史資料は点数といい、その内容といい白眉である。神原氏は人文学に強い関心を持っていた。

今回の資料展では、神原氏自身の文学作品等とともに、文学関係・郷土香川県関する史資料等を紹介しながら、神原甚造氏の人物像にも迫り、「神原文庫」の成り立ちについて考えたい。

香川大学教育学部教授 守田逸人

令和5年度(第25回)神原文庫展『「神原文庫」と香川大学初代学長神原甚造の人物像』

日程:2023年7月4日(火)~7月18日(火)

休室日:土・日曜日 入場無料

開室時間:9:00~19:00

(特別講演会開催日の7月11日(火)のみ20:30まで開室)

展示会場:香川大学図書館3階展示室

主催:香川大学図書館、香川大学大学教育基盤センター

監修:香川大学教育学部教授 守田逸人

【特別講演会 開催日時】

対象者:学生、一般

開催日時:7月11日(火)18:00~19:30

講師:香川大学教育学部教授 守田 逸人

場所:幸町北キャンパス OLIVE SQUARE 2F 多目的ホール

テーマ :「神原文庫」と香川大学初代学長神原基造の人物像

【関連企画展】

令和5年度 香川県立図書館展示

香川大学図書館企画

テーマ:「神原文庫」と香川大学初代学長神原甚造の人物像

会場:香川県立図書館 1階閲覧室 展示コーナー

開催期間:令和5年8月29日(火)~10月1日(日)

(ただし、香川県立図書館の休館日は除く)

主催:香川大学図書館

共催:香川県立図書館、香川大学博物館

協力:香川大学教育学部教授 守田逸人