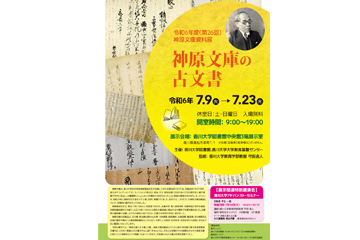

令和6年度(第26回)神原文庫資料展『神原文庫の古文書』

過去に開催された令和6年度(第26回)神原文庫資料展の展示資料を一部ピックアップし、紹介します。

※第1部、第2部の資料はデジタル化が完了していないため非公開としています。

《ごあいさつ》資料展ポスターより

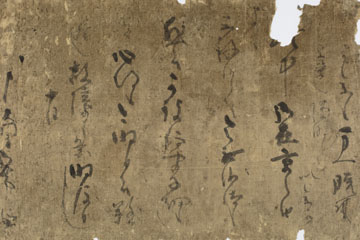

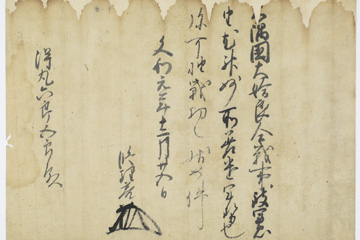

神原文庫は、香川大学初代学長神原甚造先生が収集してきた史資料約1万2千点、所蔵本約1万6千冊を超える大コレクションです。コレクションの成立は、明治・大正・昭和初期に日本の多くの文化財が史上最大規模で市中に流出し、古書肆界(こしょしかい)が極めて活況であったことと密接な関係があります。コレクションは、昭和29年に神原先生が逝去された後、本学に寄贈されました。本学では、これまでにも神原文庫収蔵品について、定期的に展示を行ってきました。

神原甚造先生は、明治17年(1884)に多度津で生まれ、丸亀中学・第三高等学校・京都帝国大学を卒業後、京都地裁判事などを経て、大正14年(1924)には現在の最高裁に相当する大審院で判事を務めました。法曹界の最前線で活躍したのちの昭和25年(1950)、65歳で本学初代学長に就きました。

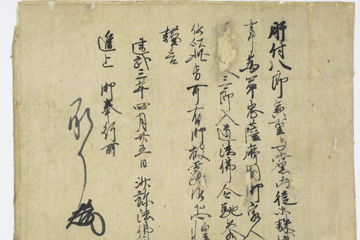

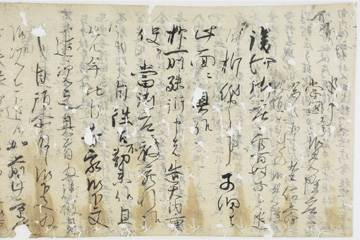

神原文庫の収蔵品は、古文書・明治期以降の公文書・刊本書籍・絵画資料・古地図類・雑誌類、また神原先生自身の著作や携わった裁判関係資料などからなり、分野も人文科学・社会科学・自然科学から芸術に至るまで広い範囲にわたっています。

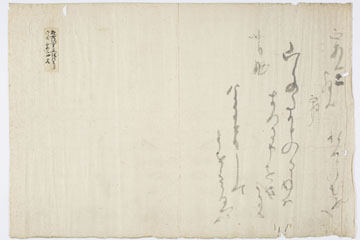

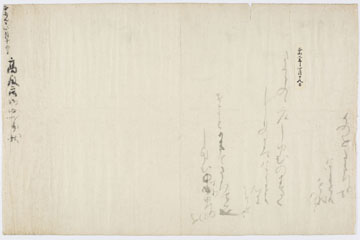

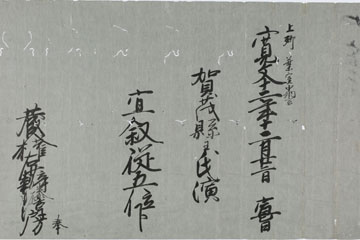

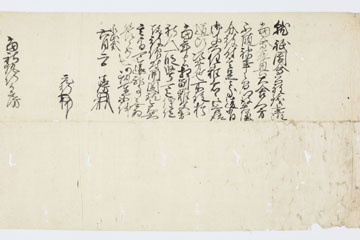

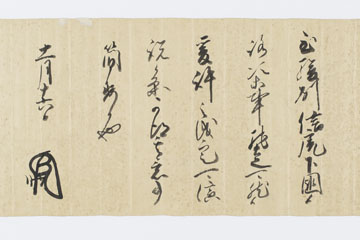

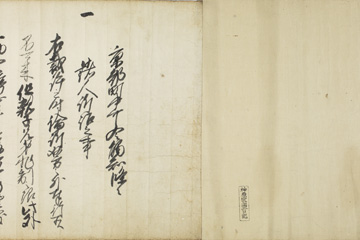

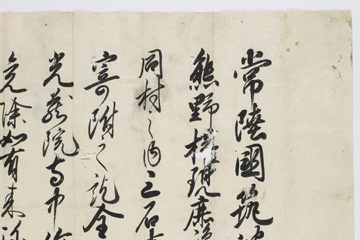

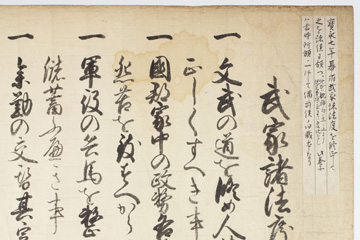

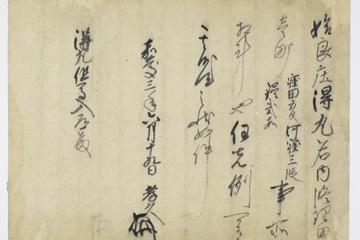

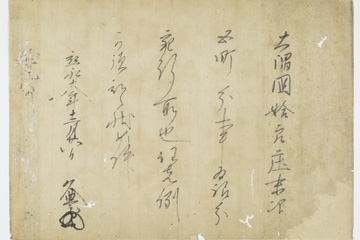

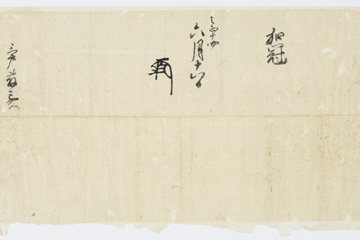

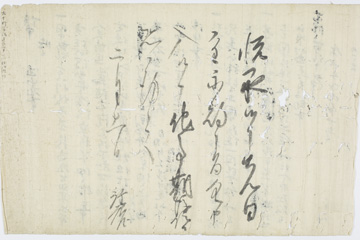

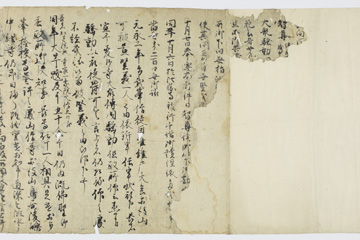

今回の展示では、「神原文庫の古文書」と題し、神原文庫収蔵品のうちから東大寺旧蔵文書や島津家関係文書など、とりわけ貴重な古文書を中心に紹介するとともに、それらが収集された背景をみながら神原文庫の成り立ちと神原先生の人物像にも迫っていきます。内容豊かな古文書の世界を御覧下さい。

香川大学教育学部教授 守田逸人

■令和6年度(第26回)神原文庫資料展『神原文庫の古文書』

開催日時:令和6年7月9日(火)~7月23日(火)

展示会場:香川大学図書館3階展示室

主催:香川大学図書館・香川大学大学教育基盤センター

監修:香川大学教育学部教授 守田逸人

●令和6年度第26回神原文庫資料展および展示関連特別公演ポスター (PDF)

【特別講演会】

開催日時:7月16日(火)14:40~16:10

講師:香川大学教育学部教授 守田逸人

場所:幸町北キャンパス 3号館3階 331教室

テーマ:神原文庫の古文書